固体火箭发动机不稳定燃烧研究进展综述

简述了固体火箭发动机(SRM)不稳定燃烧分类及研究历程,并从理论预估模型、实验研究、数值模拟等方面出发,对燃烧响应主导的燃烧不稳定以及涡脱落主导的燃烧不稳定的国内外研究现状和进展进行了详细综述。同时,浅述了不稳定燃烧研究过程中的难点、现有工程上主要预估及抑制技术。最后,结合研究现状提出了后续研究建议,以期为该领域的设计者和研究者提供参考。

1引言

不稳定燃烧又称振荡燃烧或燃烧不稳定性,振荡燃烧一般是指燃烧室压强、推进剂燃速等参数随时间作周期性或近似周期性的变化,而燃烧不稳定性侧重于指由于燃烧本身的不稳定性而导致的燃烧室压强振荡现象1-7。SRM发生不稳定燃烧后,对作战性能影响巨大,轻则引起结构振动,传热加剧,内弹道异常,降低燃烧效率及发动机性能,重则可能导致爆炸等灾难性故障1-2,7]。

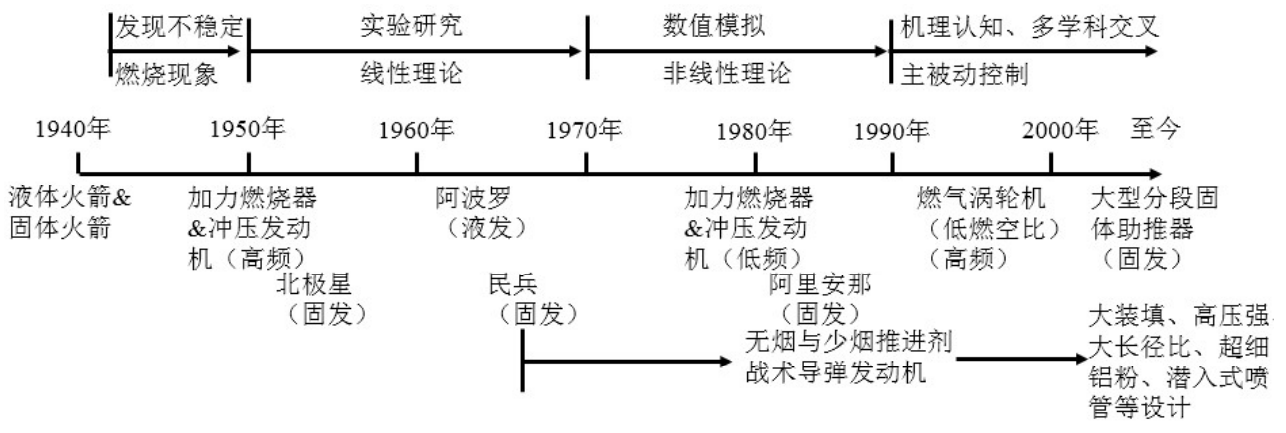

自二战首次使用SRM以来,燃烧不稳定问题一直困扰着各国研究者,国内外对其展开了大量研究,不稳定燃烧的大致研究历程如图1所示74]。20世纪70年代,随着含金属颗粒(如铝)复合推进剂的使用,其所产生的凝相燃烧产物的阻尼作用对SRM的燃烧不稳定有很强的抑制作用,不稳定燃烧现象出现频率减小。但随着航天推进技术的发展,导弹武器对SRM性能水平和过载机动能力的要求不断提升,高能、高压强及其复杂飞行过载、振动等环境条件越发苛刻,采用大型分段固体助推器,大装填、高压强、大长径比、超细铝粉、翼柱装药、潜入式喷管等设计,导致不稳定燃烧问题时有发生,极大地降低了SRM的可靠性、安全性和稳定性,因此继续深入地开展该传统课题的研究是十分必要的。

图1不稳定燃烧研究历程

2不稳定燃烧的分类

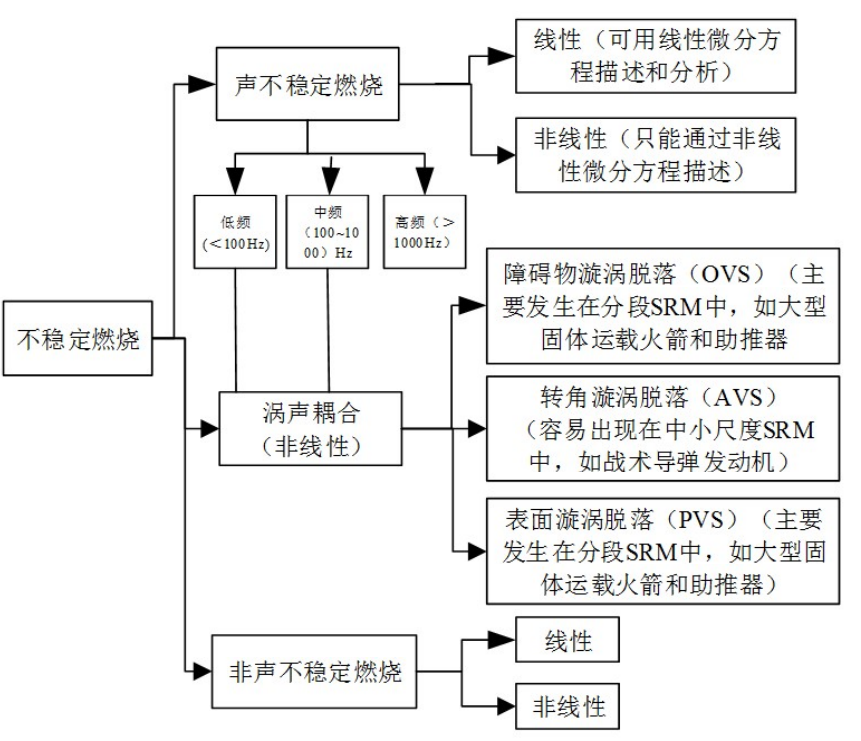

据调研,不稳定燃烧的分类方法有很多,大致如图2所示8-12】。一方面可以根据流动不稳定产生的压力振荡频率与燃烧室空腔(“封闭声场”)固有频率的相对关系分为声与非声不稳定燃烧。另一方面,根据压力振幅是否线性变化也可分为线性与非线性不稳定燃烧。此外,发动机涡脱落频率和燃烧室空腔声场耦合发生的压力振荡称为涡声耦合不稳定燃烧。

3国内外研究进展综述

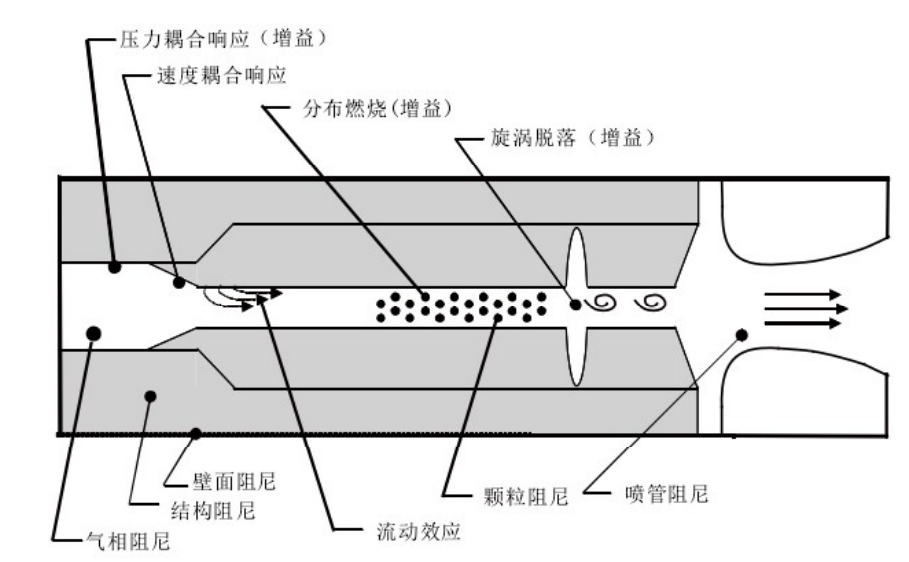

由文献[5-6]可知,一维线性理论是不稳定燃烧的研究基础。在线性理论中,由声能增长常数(即声能增益和声能阻尼之和)决定着发动机的稳定状态。SRM中常见的增益因素与阻尼因素如图3所示。目前RSM主要出现两类典型的燃烧不稳定问题:涡脱落主导的燃烧不稳定和燃烧响应主导的燃烧不稳定【13】。

图3影响SRM中燃烧不稳定常见的增益与阻尼因素

3.1国外研究进展

二战后期(1943年)开始1,国外便对不稳定燃烧开展了广泛的研究,无论是理论、实验还是数值模拟方面都取得了一定的成果。

3.1.1推进剂燃烧响应

推进剂燃烧响应增益是SRM中不稳定燃烧的主要增益因素之一,主要是通过推进剂的压力耦合响应函数来表征的。

1967年~1968年,美国Culick将1950~1960年间前人提出的诸多燃烧响应模型概括为“气相准稳态均匀推进剂一元模型”(即QSHOD模型),该模型给出了压力耦合响应函数的统一表达式,即“两参数”表达式,可以定性的解释燃烧响应问题,是燃烧不稳定性研究过程中的一个里程碑(13。后来的研究人员在此基础上进行修缮和改进得出了其他模型(Z-N模型、BDP多火焰模型、粒状扩散火焰模型(GDF)、一维三明治模型等)试图更准确的计算推进剂的压力耦合响应函数,其中BDP模型是目前最为广泛使用的复合推进剂燃烧模型。

20世纪90年代,美国的Blomshield和Beckstead等使用T型燃烧器开展实验测量压强耦合响应函数,其研究结果对改变推进剂配方以抑制不稳定燃烧这一方法有指导意义!。

2005年Buckmaster¹4利用两步化学反应的多火焰模型对复合推进剂的燃烧响应进行了数值分析。结果表明,复合推进剂的燃烧响应分为燃面释放的质量通量波动及能量通量波动两部分。Massa⁵建立了三维的复合推进剂数值燃烧模型。

2006年~2011年,Greatrix[16,17基于Z-N固相能量守恒,建立了固体推进剂瞬态燃烧模型,并且将数值计算结果与推进剂燃烧响应的实验结果进行了对比。

2007年,Massa¹8基于BDP火焰模型提出了适用于AP/HTPB复合推进剂的三步气相反应机理。

2008年,Shusser¹91通过数值方法对Cohen提出的AP复合推进燃烧模型方程进行求解,得到了复合推进剂的压力耦合响应,讨论了AP粒径和压力对燃烧速率的影响。Cai²01基于BDP模型和CEA热力计算结果提出了一个AP/HTPB复合推进剂燃烧模型,并对复合推进剂的燃烧特性进行了研究。

2009年,Cai等2通过数值手段研究了AP/HTPB复合推进剂在SRM中对压强扰动的瞬态燃烧响应,分析了流场的振荡以及随后的火焰结构、推进剂燃速等参数的变化,研究了平均流和扰动流对推进剂燃烧响应的影响。Kaplan2²²基于T型燃烧器测量了推进剂燃烧时的系统增长常数和燃烧结束之后的系统衰减常数。通过两者之间的差值,获得了推进剂的压力耦合响应函数。2009年~2010年,Gross1²324对复合推进剂的扩散火焰展开了数值研究。

2010年,Spurling!²5基于T型燃烧器研究了环境温度对压力耦合响应函数的影响。结果表明,极端的环境温度会增大推进剂的压力耦合响应函数。Rousseau²61根据非线性理论,对实验发动机进行重新设计,在测试过程中的不同时刻施加了三次脉冲,通过一次实验就能同时测出推进剂在不同的燃烧室声振型下的压力耦合响应函数。Mariappan²7基于二阶声学和非线性不稳定燃烧模型对压力波动的瞬态燃烧响应进行了数值研究,指出脉冲不稳定不能直接用压力耦合响应函数来描述。

2011年,Arkhipov²8对研究了粘合剂、AP含量、铝粉粒径等对推进剂的压力耦合响应函数的影响特性。Blomshieldl²9总结了两万余次实验中得到的压力耦合数据,研究了推进剂类型、催化剂、配方、压力和燃速等对压力耦合的影响。研究发现,发动机长度减小时,不稳定燃烧现象减弱。2011年,Gross³0提出了复合推进剂的稳态燃烧机理。

2013年,Gross³31将复合推进剂的AP级配考虑到了燃烧数值模型中,针对同时有粗颗粒AP和细颗粒AP的情况,提出了新的四步燃烧机理。

3.1.2涡声耦合

除了燃烧响应增益外,涡声耦合也是SRM(特别是大长径比、装药结构复杂的SRM)不稳定燃烧的主要增益之一。涡声耦合不稳定燃烧实质上是一种流动不稳定性引起的压力振荡现象。

早在1961年,Powell在研究平面射流撞击前伸边缘现象时定义了涡声耦合机理,之后Howe将该机理拓展到了内流场的应用中,即Powell-Howe涡声理论9。1967年,美国Flandro等首次提出涡声耦合是引起SRM不稳定燃烧的潜在诱因,认为旋涡脱落可以激发燃烧室内的声模态,当旋涡脱落频率与燃烧室内的声频接近时将会产生较大的压力波动。此后,很多研究人员便对这一机理展开研究。20世纪90年代,Dotson等研究了TitanIV RSRM的推力振荡特性,建立了旋涡形成、脱落、碰撞、声反馈的四步模型,为SRM涡声耦合研究奠定了基础6。根据旋涡脱落的来源,法国学者将其分为障碍物旋涡脱落、转角旋涡脱落与表面旋涡脱落三类32,国外研究最多的为障碍物旋涡脱落。

自1990年起,以法国为首的欧洲国家开展了ASSM项目及POP计划,前者主要从理论上研究分段式发动机内涡声耦合机理,后者重点开展了试验及数值模拟研究9。

2002年~2003年,Anthoine³3以潜入式喷管处的涡声耦合现象为例,对涡声耦合机理展开了详细的理论推导,认为旋涡的输运速度与声流线出现夹角时,会增大声功率,进而增大压力振幅。他还指出燃烧室内的压力振幅随潜入式喷管空腔体积线性增长【34】。

2003年,美国Apte等35针对表面旋涡脱落开展了冷气试验研究,同时开展了相应的二维、三维大涡模拟数值计算工作。

2004年,Kourta³研究表明表面旋涡脱落也是诱发SRM不稳定燃烧的原因之一,此类现象主要发生在长径比(L/D)较大的发动机内。

2005年,Prevost等利用缩比发动机研究了发动机结构设计对压强振荡的影响,发现在燃气主流马赫数较大时,障碍物涡脱落是声涡耦合的主导因素,复杂装药结构及潜入式喷管的使用均会加强声涡耦合作用37。次年,再次利用缩比发动机研究了障碍物涡脱落出现的条件及主要影响因素38。2005年~2006年,Cosyn³9、Toth⁴0等利用P230缩比冷流试验发动机对障碍物旋涡脱落进行了大量试验研究,并通过数值模拟对涡声耦合引起的压力振荡现象进行了深入分析。

2006年,Ballereau等4利用法国SNPE中心开发的MOPTI软件,对阿丽亚娜-5助推发动机进行了数值仿真,分析了各种涡脱落及之间的耦合现象。Ballereau²等利用MOPTI软件对P230发动机二维模型中的PVS、OVS以及PVS与OVS之间的耦合现象进行了数值模拟。Chedevergne等43在局部线性模型的基础上,建立了双线性模型,得到了表面涡脱落频率与来流速度及燃烧室半径的关系。在此基础上,2007年,French J等44研究了复杂装药条件及旋流条件对表面涡脱落的影响,完善了表面旋涡脱落诱发理论。

2009年,Cerqueira⁵设计了轴对称冷流器VALDO开展了表面旋涡脱落研究,对大量实验数据进行总结,发现冷流器的通道尺度及来流速度决定了涡脱落频率的大小,较好的吻合了文献[43]的研究结论。

2011年,Stella⁶详细研究了涡脱落后大涡和小涡的运动趋势,运动方向以及涡的结合和耗散等细节特征。

2012年,Tengl⁴7模拟了SRM-3在发生最大压力振荡时的状况,用数值技术分析涡旋脱落,得出在SRM-3型燃烧室中,由于挡板的存在,导致燃烧室分隔而产生的障碍物涡脱落是引起压力振荡的原因。

2013年~2014年,美国及韩国研究人员针对大型分段SRM中装药之间挡板对流场的影响开展了相应的研究工作,分别探讨了柔性挡板[48以及双挡板49对旋涡脱落引起的压力振荡特性影响。

3.2国内研究进展

国内在不稳定燃烧领域起步比国外晚,始于20世纪70年代,所做研究基本上建立在国外研究基础上,但同样有所建树。谢蔚民和孙维申2分别在1984年和1987年出版了《固体火箭发动机不稳定燃烧》,是国内研究SRM不稳定燃烧重要的教材和参考资料。

3.2.1推进剂燃烧响应

20世纪80年代以来,国内众多学者(主要为西工大、北理工及哈工程)基于T型燃烧器对推进剂的压力耦合响应函数进行了大量的实验研究。

2013年~2016年,刘佩进课题组在T型燃烧器的基础上,对复合推进剂压力耦合响应的非线性特性进行了大量的研究[50-51]。

2014年,苏万兴对T型燃烧器的倍燃面二次衰减法进行了完善和改进52,并对复合推进剂的压力耦合响应函数进行了测量。

2015年,檀叶53开展了推进剂燃烧响应特性测量实验,获得了216Hz下推进剂的压强耦合响应函数,得到了发动机燃烧稳定性分析的关键数据。

2016年,陈雪莉等5测定了6种稳定剂对RDX-CMDB推进剂不稳定燃烧的抑制能力,采用压力可控式T型测定各实验装药的压力耦合响应函数,并对各稳定剂的抑制效果进行了对比。刘佩进[55等在QSHOD线性理论的基础上建立了二阶声模态作用下的非线性压力耦合响应函数模型来探求多阶声模态相互作用下的固体推进剂压力耦合响应函数;还采用脉冲激励的方法对两种不同配方的固体推进剂进行了多次T型燃烧器实验,获得了低频下的推进剂压力耦合响应函数值。

2017年,颜密156基于燃烧模型和固相小扰动处理,通过数值计算,获得了AP/HTPB复合推进剂对压强扰动的燃烧响应特性。

3.2.2涡声耦合

近年来,通过理论创新与工程实践结合,国内学者已在涡声耦合领域取得显著进展。

2005年,李强等 采用大涡模拟数值计算方法,得到了燃烧室压力振荡特性及振荡频率,在研究中侧重分析由于存在向后台阶状障碍物引起旋涡脱落的现象。

2008年,杨向明58研究表明,有无潜入式喷管对发动机固有频率和声压响应影响很大,对声学基频有较强的阻尼作用。

2009年,陈晓龙5等分析了声涡耦合的影响并总结了不稳定燃烧的抑制措施及理论预测方面的进展,指出发展大型分段式SRM可能存在的燃烧不稳定影响因素。

2010年,陈晓龙等59分析了潜入式空腔体积对声涡耦合共振的作用,并指出空腔体积与燃烧室压力振幅密切相关,空腔体积与耦合频率呈反比。胡大宁等01分析发现,可通过改变药柱结构来改变声腔固有频率以及增加喷管阻尼的等方式,抑制发动机的不稳定现象。

2011年,张峤等61以VKI发动机二维轴对称模型为基础,研究了平均马赫数等影响因素对声涡耦合的影响,结果表明,平均马赫数对压力振荡幅值具有重要的影响,速度幅值对压力振荡频率的影响显著。王宁飞等介绍了针对涡脱落的研究过程以及以往的教训,并提出了研究该问题的难点及相应的解决方法,为国内应用商业软件对该问题的研究提供了参考。

2012年,李鹏飞[⁶21分别对不同的障碍物内径、位置、来流速度以及空腔体积等因素引起的SRM涡脱落现象进行详细分析。

2013年,苏万兴等63研究了大长径比SRM工作末期出现的不稳定燃烧现象,得到了M6发动机工作过程中的声学模态变化和内流场特性。刘佩进64等采用大涡模拟方法研究了工作压强和介质温度对模拟燃烧室中压强振荡的影响,结果表明研究实际发动机流动稳定性可采用冷流实验的方法,且介质温度决定了压强振荡的频率,工作压强决定了振荡的振幅。

2015年,苏万兴9比较系统地对大长径比SRM燃烧不稳定性进行了研究,并以VKI发动机为基本模型,采用大涡模拟数值方法,进行障碍物漩涡脱落引起的压力振荡研究。

2016年,金秉宁65通过高压双脉冲T型燃烧器对19种不同配方的复合推进剂开展了近百发实验测量,获得了工作压强、氧化剂粒度级配以及金属铝粉粒度级配等参数对响应函数影响规律。赵艳栋66对双脉冲SRM工作过程中转角涡引起的压力振荡和微粒对压力振荡响应的研究。研究发现,随着发动机工作的进行,声涡耦合逐渐减弱,微粒含量和粒径是影响微粒阻尼的重要因素。杨羽卓[67针对涡脱落引起的燃烧不稳定问题,建立了管型和VKI发动机的数值模型,研究涡脱落特性和声学特性,在此基础上,研究了挡药板位置和空腔体积对声涡耦合特性的影响。

2018年,李向泓⁶8汇总,对比国外多种对于压力耦合响应函数的不同理论计算方法的计算结果和T型燃烧器实验测量结果的差异,确定了比较符合实测结果的方法。赵瑜等⁶9利用大涡模拟数值方法对某双脉冲SRM进行压力振荡数值研究。发现通过增加扰流环结构可改变涡脱落的频率,从而使得声涡解耦,减小了压力振荡。Wang等170基于无障碍物的Ariane 5发动机,通过数值模拟发现周期性扰动的入口条件极大地影响燃烧室中压力振荡的幅度和频率。且当质量流入口扰动频率接近燃烧室声模态频率的值时,压力振荡的幅度增加。孙兵兵1基于典型的VKI模型发动机,研究了热挡板参数设计对声涡耦合引起的压力振荡的影响规律;最后针对复杂装药发动机工作过程中的三个典型时刻开展了大涡模拟数值计算,研究了发动机燃烧室结构变化对声涡耦合压力振荡的影响规律。

2019年,林健辉71以大型SRM内的不稳定燃烧现象为背景,对压力振荡振幅,涡量振荡振幅以及涡脱落周期进行了详细分析。张翔宇等72通过数值分析认为凝相微粒的聚集导致的微粒阻尼减小是激发发动机的不稳定燃烧的重要因素,通过试验证实了过载是导致产生不稳定燃烧的主因。周鑫鑫73使用声不稳定燃烧的声能共振分析方法,对发动机声腔结构进行仿真,得到了不同结构下声学响应变化情况。

2020年,李向伟[10以VKI发动机1/30缩比模型为基础,研究不同发动机结构对声涡耦合的影响。彭屹翔74]讨论了脉冲作用对于声涡耦合的具体影响。张东旭[7开展了SRM模型在压力振荡载荷下的瞬态动力学研究。

2021年,苏成志7研究了燃烧室头部脉冲强度、施加阶段和持续时间对发动机内流场压力振荡和壳体振动的影响关系,发现不同强度脉冲下的衰减常数很接近,但脉冲强度较大时壳体头部有相对明显的一阶声频下的振动;在喉通比相对较大的发动机工作前期,由于喷管阻尼较大,脉冲触发几乎不会引起一阶声频下的压力振荡。

4燃烧不稳定的预估及抑制技术

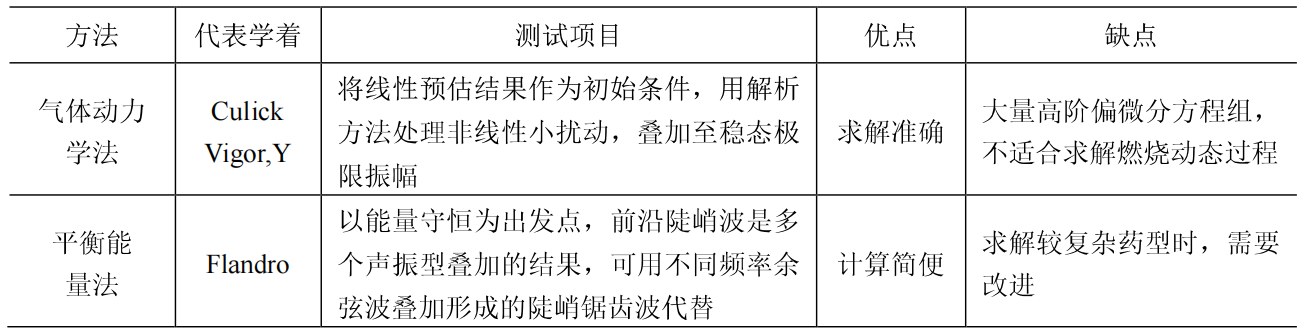

20世纪90年代,美国开发的RSM不稳定燃烧预测程序(SSP)包括完整的发动机几何形状和详细的推进剂特性,可用以预测发动机线性稳定性随时间的变化,但对于其中包含的增益/阻尼项仍有争论。而非线性稳定性一般采用气体动力学法与平衡能量法,但在工程运用中并没有发展成熟。两者预估方法优缺点详见表19。

表1两种非线性预估方法的思路与优缺点

根据已有文献,目前工程上主要的抑制技术有三类:(1)修改药柱结构以增加阻尼及改变声腔频率;(2)改变发动机尾部结构、喷管型面等以增大结构阻尼;(3)调整推进剂配方以减小推进剂的压力耦合系数。三种方法各有优缺点,由于受发动机性能要求和外形重量限制,产生的效果都有限,很多时候以损失发动机性能为代价换取稳定性。

5结论

综上所述,众多学者针对不稳定燃烧做了大量的研究工作,但由于其复杂性,且影响因素众多并具有一定的随机性和不确定性,目前仍有大量工作待开展:

(1)无论是燃烧响应主导的燃烧不稳定还是涡主导的燃烧不稳定,均表现出典型的非线性特征,现有理论无法准确对其进行描述,亟需建立考虑因素比较完善的非线性不稳定预示方法。

(2)将现有理论分析方法与具体项目SRM的实验研究相结合进行迭代优化,是研究不稳定燃烧预估和抑制技术的有效途径。

(3)随着计算机水平的提高,数值计算及仿真将是了解不稳定燃烧现象细节和机理的有效辅助手段。

参考文献:

[1]谢蔚民.固体火箭发动机不稳定燃烧[M].西安:空军工程学院,1984.

[2]孙维申.固体火箭发动机不稳定燃烧[M].北京:北京工业学院出版社,1987.

[3]Fabignon Y.et al.Instabilities and pressure oscillations in solid rocket motors[J].Aerospace Science and Technology,2003,7(3):191-200.

[4]Blomshield F.Lessons learned in solid rocket combustioninstability[C].43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint PropulsionConference &Exhibit.2007:5803.

[5]陈晓龙等.固体火箭发动机燃烧不稳定的影响因素分析和最新研究进展[J].固体火箭技术,2009,32(6):600-610.

[6]王宁飞等.固体火箭发动机不稳定燃烧研究进展[J].航空动力学报,2011,26(6):1405-1414.

[7]苏成志.无约束固体发动机燃烧不稳定性触发因素分析[D].哈尔滨工程大学2021.

[8]Flandro,G.A,et al.Nonlinear rocket motor stability computations:understanding the brownlee-marble observations[R].AIAA2006-539,2006.

[9]苏万兴.大长径比固体火箭发动机不稳定燃烧预示及抑制方法研究[D].北京理工大学,2015.

[10]李向伟固体火箭发动机结构与燃烧室压力共振特性研究[D].哈尔滨工程大学,2020.

[11]孙兵兵.固体火箭发动机燃烧不稳定性影响因素及抑制方法研究[D].北京理工大学,2018.

[12]Blomshield,F.S.Lessons learned in solid rocket combustion instability[R].AIAA2007-5803,2007.

[13]刘佩进等固体火箭发动机燃烧不稳定研究进展与展望[J].推进技术,2021,42(9):1921-1935.

[14] Buckmaster,Jet al.Response of a burning heterogeneous propellant to smallpressure disturbances[J]Proceedings ofthe Combustion Institute,2005,30(2):2079-2086.

[15]Massa,L.et al.New kinetics for a model of heterogeneous propellant combustion[J].Journal of Propulsion andPower,2005,21(5):914-924.

[16]Greatrix,D.Transient solid-propellant burning rate model:Comparisons to experimental data[C].Sacramento,California:42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference &Exhibit,2006.

[17]Greatrix,D.R.Scale effects on solid rocket combustion instability behaviour[J].Energies,2011,4(12):90-107.

[18]Massa,L,et al.Optimization of global kinetics parameters for heterogeneous propellant combustion using a geneticalgorithm[J].Combustion Theory and Modelling,2007,11(4):553-568.

[19]Shusser M.et al.Analytical solution for pressure-coupled combustion response functions of composite solidpropellants[J].Journal of Propulsion and Power,2008,24(5):1058-1067.

[20]Cai,W.et al.A model of ap/htpb composite propellant combustion in rocket-motor environments[J]. CombustionScience and Technology,2008,180(12):2143-2169.

[21]Cai Weidonget al.Transient combustion response of AP/HTPB composite propellant to acoustic oscillations in arocket motor[J].Combustion science and technology,20094(181):597-617.

[22]Kaplan,E.,et al.Experimental study of a t-burner resonator[J International Journal of Energetic Materials andChemical Propulsion,2009,8(3):173-182.

[23]Gross,M.L,et al.Diffusion flame calculations for composite propellants using a vorticity-velocity formulation[J].Journal of Propulsion and Power,2009,25(1):74-82.

[24]Gross,M.L,et al.Diffusion flame calculations for composite propellants predicting particle-size effects[J].Combustionand Flame,2010,157(5):864-873.

[25]SpurlingJ.et al Effects of temperature conditioned environment on a propellant’s pressure-coupled response[C].Nashville,TN:46th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference &Exhibit,2010.

[26]Rousseau,C.W.,et al.Calculating an admittance function from pulsed tubular grain motor tests[J]Journal of Propulsionand Power,2010,26(5):998-1005.

[27]Mariappan,S.,et al.Thermoacoustic instability in solid rocket motor:Nonnormality and nonlinear instabilities[C].Orlando,Florida:48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and AerospaceExposition,2010.

[28]Arkhipov,V.A.,et al.Experimental study of the acoustic admittance of the burning surface of composite solidpropellants[J].Combusiton,explosion,and shock waves,2011,47(2):193-199.

[29]Blomshield F.S.Pressure-Coupled Response of Solid Propellants[J].Intemational journal of energetic materials andchemical propulsion,2011,10(2):p.85-105.

[30]Gross,et al.Steady-state combustion mechanisms of ammonium perchlorate composite propellants[J].Journal ofPropulsion and Power,2011,27(5):1064-1078.

[31]Gross,et al.Coupling micro and meso-scale combustion models of ap/htpb propellants[J].Combustion and Flame,2013,160(5):982-992.

[32]Mastrangelo,G.,et al.Segmented SRM pressure osclltion demonstrator[R].AIAA 2011-6056,2011.

[33]Anthoine,J.et al.Effect of nozzle cavity on resonance in large SRM:theoretical modeling[J]Journal of Propulsion andPower,2002,18(2):304-311.

[34]AnthoineJ,et al.Effect of nozzle cavity on resonance in large SRM:numerical simulations[J]Journal of Propulsion andPower,2003,19(3):374-384.

[35]Apte,S.V et al.A large-eddy simulation study of transition and flow instability in a porous-walled chamber with massinjection[J]Joumal of Fluid Mechanics,2003,477:215-225.

[36]Kourta,A.Instability of channel flow with fluid injection and parietal vortex shedding[J].Computers &Fluids,2004,33:155-178.

[37]Prevost M,et al.Thrust oscillations in reduced scale solid rocket motors,part I:experimental Investigations [R].AIAA-2005-4003,2005.

[38]Prevost M,et al Thrust oscillations in reduced scale solid rocket motors,a new configuration for the MPS of Ariane5[R].AIAA 20006-4418,2006.

[39]Cosyn,P.et al.Numerical simulation of aeroacoustic phenomena in a solid rocket booster[J]Journal of Spacecraf andRockets,2005,42(1):111-117.

[40]Toth,B.et al Assessment of slag accumulation in solid rocket boosters:part IItwo-phase flow experiments[R].AIAA2006-4430,2006.

[41]Ballereau S,et al.Numerical Simulations and Searching Methods of Thrust Oscillations for Solid Rocket Motors[C].42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference &Exhibit,2006-4425,2006.

[42]Ballereau,S,et al.Numerical simulations and searching methods of thrust oscillations for solid rocket motors[R].AIAA2006-4425,2006.

[43]Chedevergne F,et al.Biglobal linear stability analysis of the flow induced by wall injection[J].Physics of Fluids,2006,18(1):014103.

[44]French J,et al.Hydrodynamic stability analysis of solid rocket motors with arbitrary grain design [R].AIAA 2007-5808,2007.

[45]Cerqueira S,et al.An experimental investigation of fluid-structure interaction inside solid propellant rocket Motors[R].AIAA 2009-5427,2009.

[46]Stella F,et al.Pressure osciiiations in solid rocket motors:Numerical study[J].Aerospace Science and Technology,2011,15(1):53-59.

[47]Tengli PN,et al.Vortex flow analysis of a large segmented solid rocket motor[J]Indian Journal of Science andTechnology.2012,5(1);1888-1892.

[48]Yang.HQet al,Coupled fluid-structure interaction analysis of solid rocket motor with flexible inhibitors[R].AIAA2014-1268,2014.

[49]Hong,J.S.,et al.Numerical study on vortex driven pressure oscillation in a solid rocket motor with two inhibitors[R].AIAA 2013-0568,2013.

[50]刘佩进等.两种含铝复合推进剂压强耦合响应的实验对比[J].固体火箭技术,2013,36(1):83-88.

[51]刘佩进等.固体推进剂非线性压强耦合响应特性分析[J].推进技术,2016,37(9):1601-1608.

[52]Su,W.X.,et al.Improved method of measuring pressure coupled response for composite solid propellants[J].Journal ofSound and Vibration,2014,333(8):2226-2240.

[53]檀叶.过载条件下固体火箭发动机燃烧稳定性分析[D].航天动力技术研究院,2015.

[54]陈雪莉等.燃烧稳定剂对RDX-CMDB推进剂不稳定燃烧的抑制规律[J].火炸药学报.2016,39(2):92-97.

[55]刘佩进等.固体推进剂非线性压强耦合响应特性分析[J].推进技术2016,37(9):1601-1608.

[56]颜密AP/HTPB复合推进剂压力耦合响应测试方法与数值模型研究[D].北京理工大学2017.

[57]李强等.模型固体火箭发动机内涡脱落过程的大涡模拟术[J].推进技术,2005,26(6):481-484.

[58]杨向明,刘佩进,陈晓龙.翼柱型装药固体火箭发动机燃烧室声场分析[J].宇航学报,2008,29(5):1593-1597.

[59]陈晓龙等.潜入式喷管对燃烧室中压力振荡的影响[J].固体火箭技术,2010,33(3):252-255.

[60]胡大宁等.翼柱型药柱固体火箭发动机不稳定燃烧研究[J].固体火箭技术2010,33(5):502-506.

[61]张峤等.固体火箭发动机涡声耦合特性数值研究[J].推进技术,2011,32(03):348-354.

[62]李鹏飞.固体火箭发动机内涡脱落现象的大涡模拟[D].哈尔滨工程大学,2012.

[63]苏万兴,李世鹏,张峤,赵艳栋,叶青青,王宁飞.某固体火箭发动机工作末期不稳定燃烧[J].航空动力学报,2013,28(10):2376-2383.

[64]刘佩进等.分段固体火箭发动机中声涡耦合现象的实验研究现状[J].固体火箭技术,2013,35(6):726-731.

[65]金秉宁固体推进剂非线性压强耦合响应特性研究[D].西北工业大学,2016.[66]赵艳栋.双脉冲固体火箭发动机燃烧室压强振荡特性分析[D].北京理工大学硕士学位毕业论文,2016.

[67]杨羽卓.涡脱落引起的发动机压力振荡研究[D].哈尔滨工程大学硕士学位毕业论文,2016.

[68]李向泓不同几何结构发动机声能振幅增长率研究[D].哈尔滨工程大学.2018.

[69]赵瑜等.某双脉冲发动机压力振荡产生机理及抑制方法分析[J].上海航天,2018,35(04):128-133.

[70]Wang D,et al.Simulation of pressure osciiations in a combustion chamber under periodic inlet disturbances[J].ActaAstronautica,2018,152:859-871.

[71]林健辉.外部振动对发动机声涡耦合影响的数值研究[D].哈尔滨工程大学,2019.

[72]张翔宇等.飞行过载对固体火箭发动机不稳定燃烧的影响[J].宇航学报,2019,40(08):972-976.

[73]周鑫鑫.基于声能共振仿真的防空反导固体发动机稳定性研究[D].航天动力技术研究院硕士学位论文,2019.

[74]彭屹翔.外界激励下固体火箭发动机燃烧内流声场的耦合特性分析[D].哈尔滨工程大学2020.

[75]张东旭.轴向运动双层时变截面梁结构动力学分析[D].哈尔滨工程大学,2020.

本报告摘自“中国宇航学会固体火箭推进专业委员会第42届学术年会”张琪敏