固体火箭发动机端面燃烧装药研究现状及未来发展探析

对满装填固体火箭发动机热点问题的国内外研究现状与未来发展进行了综述。从边缘效应、嵌金属丝装药、内弹道计算、包覆药柱界面问题等方面的研究出发,简述了满装填固体火箭发动机研制过程中的难点及经验教训,并根据其研制过程中频繁出现的异常情况,总结了一些长期以来未得到彻底解决以及存在认知争议的问题。最后,提出了国内满装填技术发展亟需攻关的关键技术,并给出了发展建议,为后续满装填固体火箭发动机的研制提供参考。

0 引言

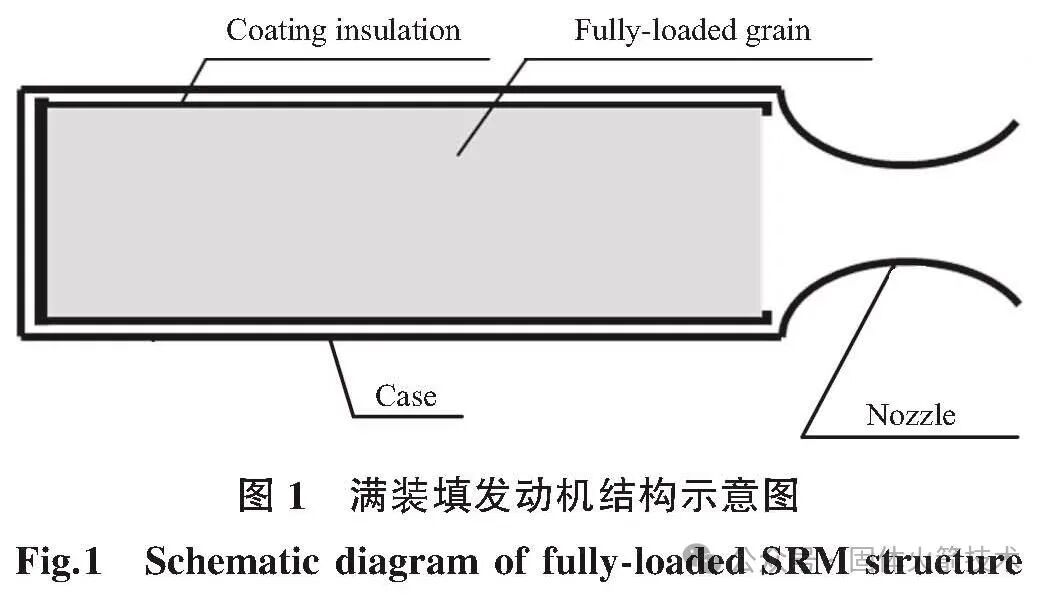

固体动力系统是导弹武器、固体运载火箭的“心脏”,其性能优劣直接影响到导弹武器、运载火箭的生存能力、作战效能、有效载荷和工作可靠性。随着高超声速滑翔、固体运载技术的不断发展,动力系统呈现出了性能指标屡创新高、实战需求日益深化的新局面。满装填固体火箭发动机(以下简称满装填发动机)具有高装填比(最高接近99%)、长工作时间、宽温域适应性等优点,对提高射程、拓宽作战范围等具有重要的作用,在战略战术导弹以及运载火箭方面极具应用前景,其典型结构见图1。

目前,法国“飞鱼”、美国“秃鹰”等导弹的续航动力系统,以及美国的“大篷车”、日本的H-1运载火箭的上面级都采用满装填发动机。根据文献可知,直径最大的满装填发动机为“大篷车”火箭的Ⅲ级发动机“星-48V”,直径达1 245 mm,质量比为0.930; 而质量比最高的发动机为“西联星”卫星的远地点发动机“星-30”,直径为762 mm,质量比达0.943。

与常规固体火箭发动机相比,满装填发动机初始燃面相对较小,为满足导弹总体对初始推力、推力形式的要求,多采用嵌金属丝形式,甚至采用两种及以上推进剂串装装药,燃烧规律更为复杂,对内弹道精确预示、结构优化、研制生产都带来了额外的难题。但为满足不断提高的导弹总体要求,满装填技术将会是未来固体动力系统发展的重要方向之一。因此,梳理满装填发动机的研究进展,并总结未来发展的关键技术具有重要意义。

1 满装填发动机研究进展

经过半个多世纪的发展,学者们已经对满装填技术有了较为深刻的理解,主要研究聚焦于内弹道设计及性能、燃烧室界面性能研究。

1.1 内弹道设计及性能研究

1.1.1 嵌金属丝装药

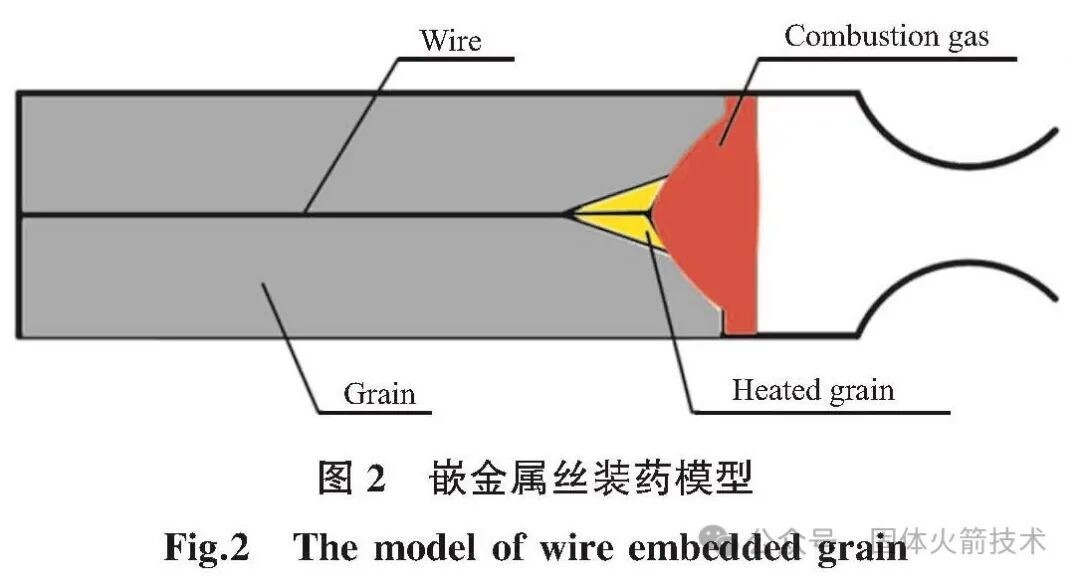

为解决满装填发动机大推力与小燃面的矛盾,将导热性能良好的金属丝嵌入药柱以加快传热,从而提高推进剂燃速,这是一种被普遍认可的高效增强燃烧的物理方法。图2为嵌金属丝装药模型示意图。通过埋置导热性能不同的金属丝可调节发动机的推力大小,并且通过改变金属丝的种类、几何尺寸、表面状况等方法还可以进一步提升发动机性能。但是,药柱嵌金属丝后的燃速规律也将变的更为复杂。

KUBOTA[3]、TANAKA等通过实验方法研究了嵌金属丝工况下的药柱燃烧特性,但未进行深入的理论研究。GOSSANT等计算了嵌金属丝端燃药柱的增速比。KING基于数值计算方法,讨论了金属丝的材质与尺寸、装药性质、间隙等因素对嵌金属丝端燃药柱燃速的影响。王元有等建立的嵌金属丝端燃药柱燃烧的物理模型及控制方程,可用于确定金属丝的种类、直径、根数及埋置位置等参数。李洞春等基于热传导和燃烧理论,建立了稳态燃烧条件下推进剂中金属丝的传热模型以及沿金属丝燃速的数学表达式,并通过了实验验证,为后续嵌金属丝药型的发动机装药设计提供了一定的理论参考。张有为等则通过数值方法得到了沿金属丝燃速、药柱燃面及燃气压强等参数随时间的变化规律。孙迪等对比了不同低易损推进剂燃速下的银丝增速比变化。肖志平等通过对嵌金属丝端燃装药进行内弹道仿真,得出了压强、燃面、沿金属丝燃速等参数与时间的关系。魏然等定性分析了嵌金属丝端面燃烧发动机中可能引起非平行层退移的因素,解释了某嵌金属丝端面燃烧发动机内弹道曲线上的异常压强峰。肖志斌等根据发动机绝热防护模型,提出了一种嵌金属丝端燃装药绝热层设计方法,实现了在绝热防护达到安全要求的前提下大幅降低发动机消极质量的目的。BANON等通过建立惰性材料消耗率的计算模型,很好地预测了端燃装药的性能,并为给定条件下的阻燃材料及绝热材料选择提供了参考。张旭等根据端面燃烧发动机燃面退移和包覆层破坏过程控制燃烧室流场边界移动,对流场和绝热材料烧蚀进行了耦合仿真计算,获取了流场边界移动下绝热材料的动态烧蚀特性,分析了燃速对绝热材料动态烧蚀的影响。

在国内外研究中,针对不同种类金属丝开展了增速设计及试验研究,同时提出了绝热结构的设计方法,具有一定的工程指导意义。

1.1.2 内弹道计算

精确的内弹道压强预示可以极大缩短研制周期,节省试验费用。满装填发动机通常具有长时间工作的特性,在燃烧过程中,惰性材料的消耗量有时可达总消耗重量的10%以上。李昌植分析了气泡、脱粘等总装包覆工艺中的主要问题,并给出了多条可靠性措施以保证发动机内弹道性能稳定。

在满装填发动机内弹道计算方面,张为华等首次提出了计算端面燃烧发动机压强过程的一维两相流模型,可用来精确预示压强建立过程。裴羊介绍了双推进剂端面燃烧发动机的燃烧特性以及燃烧室压强的计算公式。HU等研究了端燃式药柱点火过程,通过建立的点火器简化数值模型,可成功再现点火诱导、火焰蔓延及燃烧室充注三个阶段的点火瞬态过程。

张明等针对嵌金属丝、串装双燃速装药燃烧过程进行了分析,在增速比已知的条件下,得到了燃面变化的基本规律,基于Pro/E软件,实现了嵌多根金属丝、双燃速推进剂串装药柱复杂燃面的推移计算。孙迪等针对嵌金属丝两级药柱掺混燃烧建立了内弹道计算方法,分析了嵌银丝低易损推进剂的燃烧过程,得到了最佳银丝直径,发现综合燃速和增速比随推进剂的温度增加呈上升趋势。申鹏等采用X射线高速实时成像技术对自由装填增面药柱的燃烧规律进行了试验研究,通过建立压强与燃面的几何关系,得到了燃速公式,并与采用标准燃速测定方式测得的结果进行了对比分析。孙展鹏等针对嵌金属丝固体发动机内弹道偏差较大的现象,采用模拟试验发动机验证了铝粉对内弹道的影响。WU等开展了金属丝增速比计算与试验研究,揭示了压强、燃速、金属丝根数的影响规律。

以上研究计算模型均进行了简化,能够与部分试验结果吻合良好,但不同模型的差异较大,如辐射换热影响、对流换热系数取值等,未形成统一的理论计算模型及方法。

1.2 燃烧室界面性能研究

1.2.1 边缘效应

燃烧过程中的边缘效应始终伴随着满装填发动机的发展。实验表明,在推进剂和包覆层界面处,燃速一般增加5%~30%。药柱周边燃速增加很大时,会导致燃烧面的异常增大,引起压强和推力增加,使得发动机的性能参数严重偏离设计值,甚至发生危险。

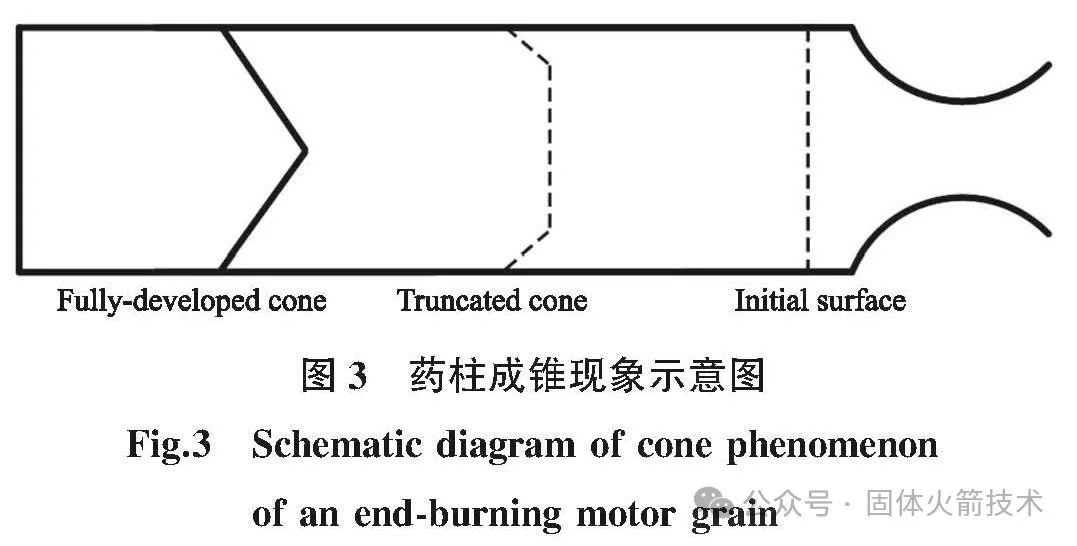

自1971年美国航空喷气固体推进公司观察到固体推进剂药柱成锥现象(如图3所示)以来,国外学者进行了大量的相关研究。BOGGS等发现在壳体粘结的药柱中,径向应变很明显,当应变达到一定值时推进剂燃速将增加,为此设计开展了相关验证实验。

MESSHER利用计算机图解技术分析了成锥现象,并计算了瞬变成圆锥过程中的燃烧表面积。DAVIS等发现,固化过程中固化剂的迁移将对边缘药柱的燃速产生影响。JOLLEY等选用小型端面燃烧发动机试验了各种可能的成锥机理,GONTHIER等则通过不同手段终止燃烧,并对药柱进行了塑模测量,提出了5种可能导致接近限燃层药柱界面处燃速增加的因素:热因素、机械因素、流变学因素、限燃层材料因素、增塑剂及其他化学物质迁移因素。在满足固体火箭发动机可靠工作的前提下,为进一步减轻惰性重量以提高性能,国内张唯等在20世纪70年代即开始了满装填发动机技术攻关,并实现了某型端面燃烧发动机的试车成功。该发动机容积装填比达到0.92,所取得的经验成果为后续满装填发动机研制提供了极高的参考价值。戴耀松等、李兆民等详细评述了关于边界层燃速增加引起药柱成锥现象一些研究结果,分析了各种影响因素,认为化学物质从推进剂向限燃层迁移是主要因素。同时,分析了两种降低或消除燃速增高现象的有效办法:一是改进限燃层,增加交联度,增加增塑剂含量,加入可阻止增塑剂迁移的化学物质等; 另一方法是在推进剂和限燃层之间嵌入一层抗增塑剂迁移的薄膜。许鹏等基于粒状扩散火焰(GDF)模型得到推进剂燃速计算公式,并计算了高氯酸铵(AP)推进剂的燃速,认为药柱燃速畸变现象产生的根本原因是壁面附近氧化剂颗粒的质量分数高于中心区域、平均粒度低于中心区域。此后,杜芳等研究了增塑剂癸二酸二异辛酯(KZ)的迁移及AP的聚集对端燃药柱燃烧边界的影响,认为采用全燃面浇注方式可降低燃速边缘效应。WEI等采用X射线测试了端面燃烧药柱的动态燃烧特性,获得了药柱锥角的形成过程。

以上研究表明,在满装填发动机中确实存在边缘效应现象,但其原因和影响因素尚无统一认识。

1.2.2 包覆药柱界面问题

早期的热防护方法是绝热层与壳体内壁粘结,粘结包覆层的药柱与绝热层分离,但这种药柱成型及装配工艺复杂且降低了发动机的质量比。

王松柏分析了某端面燃烧固体火箭发动机的早期失败案例,认为是由于发动机金属壳体与复合推进剂的线膨胀系数不同而造成的,为避免热应力造成壳体与药柱间发生脱粘,应采用加尼龙套的自由装填方式或绝热材料与壳体不粘接的方案。庞陶行等提出了一种可用于满装填发动机的新型热防护方法——整体人工脱粘法,经验证可满足发动机工作可靠性的要求,并且工艺简单、使用方便。夏志全根据以往装药研制过程中遇到的问题,分析了贴壁浇注的满装填发动机容易产生的起动加速慢、工作拖尾时间长及尾端部人工脱粘层脱粘等技术问题,并提出了有效的解决方法。

发动机在生产、运输和贮存过程中,推进剂和包覆层界面同样可能出现脱粘现象,并且脱粘面的大小是否扩展,将会引起药柱燃烧面积的变化。邢耀国等根据脱粘面未扩展条件下得到的发动机工作过程中压强变化仿真曲线,预估了某端面燃烧发动机脱粘面可能发生扩展时的临界尺寸。姜利等、曹熙炜等开展了自由装填式发动机热匹配失效模式的机理研究,认为了包覆套内外压差导致界面发生损伤甚至破坏,直至发动机爆炸,并通过试验进行了验证。LIU等研究了满装填发动机的力学环境适应性,并提出了一些关键技术。

以上研究表明,包覆药柱界面对满装填发动机有成败性影响,整体人工脱粘或长人工脱粘结构设计能够较好的适应满装填结构。

2 满装填发动机面临的问题

经过几十年的发展,满装填发动机经历了由双基推进剂向复合推进剂,高强度药柱向中、高强度药柱共存,金属壳体向复合材料壳体,自由装填向贴壁浇注,兵器向航天,小尺寸向大尺寸的成长。但在发展的过程中,也存在一些关键技术尚未得到彻底、科学的解决,对于一些问题仍然存在争议。

通过回顾国内外满装填发动机的研制过程,梳理出了目前存在争议的三方面八类典型问题。

2.1 内弹道设计及性能方面

2.1.1 推进剂强度选择问题

目前,自由装填结构的端燃药柱多采用强度较高的推进剂(硬药),而贴壁浇注的端燃药柱多采用常规的中强度的推进剂(软药),究竟选择哪种类型的推进剂长期存在争议,目前的主要观点有:(1)硬药在受到压缩时变形较小,从而药柱和包覆套之间无明显的相对运动,药柱/衬层/包覆套界面不会受到明显的拉力,故满装填发动机应该选择硬药;(2)硬药延伸率较小,药柱本体及界面对温度、力学环境载荷适应性较差,故贴壁浇注的发动机药柱应该选择软药。

2.1.2 药柱固定模式择优问题

对于自由装填或长人工脱粘层的贴壁浇注发动机,根据总体的使用环境和控制模态要求,需要对药柱进行有效固定,避免药柱在各种环境载荷下发生晃动。对于固定模式存在以下争议:(1)对于轴向固定,头部一般采用粘接的方式,但药柱筒段固定存在台阶限位与绝热结构坡度两种方式之间的择优问题。(2)对于径向固定,主要固定模式有:通过药柱表面粘贴垫片进行固定,药柱与绝热壳体局部粘接固定,通过在绝热壳体上设计导气条实现径向支撑固定,无固定。究竟采用哪种固定模式更科学、成型更方便,目前仍存在争议。

2.1.3 药柱包覆套/长人工脱粘层功能定位问题

自由装填式或长人工脱粘层满装填发动机中,包覆套/长人工脱粘层的功能定位存在争议,主要观点如下:(1)包覆套/长人工脱粘层的功能主要是限燃和绝热,尽量避免出现包覆套/长人工脱粘层在药柱工作过程中随燃气运动的现象;(2)包覆套/长人工脱粘层的功能主要是抗烧蚀和绝热,为绝热壳体防热分担压强。包覆套的功能定位不同,则对应的指标要求不同,设计结构不同,由此可能带来发动机工作可靠性的问题。

2.1.4 长人工脱粘层结构设计问题

贴壁浇注成型的满装填发动机通常采用长人工脱粘层结构。随着人工脱粘层深度的增加,药柱的自由度更大,温度载荷应力水平更低。但也带来一些负面影响,例如绝热结构重量增加、药量减小、药柱固定难度增加、长人工脱粘层成型困难等。因此,有无必要采用长人工脱粘层结构以及人工脱粘层深度与药柱完整性究竟如何匹配存在争议。

2.1.5 人工脱粘层缝间隙匹配问题

对于尾部盲孔药型满装填发动机,药柱与绝热壳体的配合间隙尤为重要,也存在较大争议。在发动机点火初期,流场的发展是典型非稳态过程,进而压强也是典型的非均衡分布。对于盲孔型满装填发动机,在药柱内孔、药柱与绝热壳体的间隙之间,发动机点火初期压强的非稳态分布,会产生两种后果:(1)点火增压初期,药柱内孔、药柱与绝热壳体间隙之间压强升高较为规则,但两者之间存在显著的压强差,当药柱不能承受压强差时,会导致药柱结构损坏,甚至发动机爆炸;(2)点火增压初期,药柱内孔、药柱与绝热壳体间隙之间压强升高不规则,由于间隙尺寸、气体特性可能会导致振荡式的增压,即药柱与间隙的气体存在动态耦合问题,当药柱的固有频率与间隙内压强的振荡频率一致时,会引发严重后果。

对于解决以上问题,由于认知的不同,主要争议点在于:(1)间隙越小越好。间隙越小,则盲孔型药柱内孔与常规贴壁浇注内孔药型受力状态一致,不会出现压强差问题,也不会出现振荡式增压的问题,故间隙越小越好。(2)间隙应该较大。当间隙较小时,间隙通气较难,特别是在药柱尾部与绝热壳体存在曲面配合时,通气更复杂,极限情况下可能存在药柱燃烧时包覆套贴于绝热内壁的现象,当压差较大时,界面处可能会出现动态脱粘的问题。

2.2 燃烧室界面性能方面

2.2.1 边缘效应产生机理问题

尽管学者们已对满装填发动机边缘效应的成因进行了广泛研究,但多针对小尺寸、简单发动机,具体机理并没有被完全揭示。关于工程中出现的边缘效应现象及其产生的机理还存在争议,目前主流的观点有:(1)边缘效应只是界面脱粘的一个表象,而非真正是燃速发生畸变,即边缘效应是个伪命题;(2)边缘效应是由于界面处组分发生迁移导致的,包括细氧化剂、燃速催化剂等组分的迁移;(3)边缘效应是由于暴露于燃气中的包覆药柱表层推进剂因传热导致温度升高,进而导致燃速提高造成的。上述观点均有合理性,但也都没有系统的理论对其支撑。同时,关于边缘效应的影响以及相应的应对措施也存在分歧,目前遇到的问题有:(1)对于不同燃速推进剂、不同压强工况,边缘效应的影响无法定量计算;(2)边缘效应的应对措施研究不透彻;(3)长期贮存对边缘效应的影响未深入研究。

2.2.2 高温下衬层材料问题

端面燃烧满装填发动机的一个显著特点是:随着燃面的推移,暴露于高温燃气中的包覆套/衬层/药柱界面可能会处于压差工况下。压差会引发界面的剥离,高温会加剧界面粘接的失效。因此,适用于高温状态的衬层材料对于端面燃烧满装填发动机至关重要。

2.3 总体设计方面

固体发动机的点火系统在发动机的安全及可靠工作方面起着重要作用,而满装填发动机均在尾部点火,这给点火器的设计增加了难度,即存在发动机尾部点火形式问题。目前,满装填发动机的两种典型点火形式为:可燃药盒粘贴式点火结构与不可燃篓式点火器刚性固定结构。其中,可燃药盒粘贴于喷管或药柱表面,篓式点火结构采用刚性固定方式固定于喷管或后封头。但两者均存在自由容积小、传热时间短、点火结构难以布局、受堵盖打开压强影响大等特点,给点火可靠性带来很大的隐患。

3满装填发动机亟需发展的关键技术

为实现满装填发动机发展设想,必须解决满装填发动机的历史遗留问题,从机理上对各类问题给出科学的解释,实现满装填发动机的内涵式发展。结合国内外满装填发动机的研制历程,梳理了八项亟需解决的关键技术,并给出了发展建议。

3.1 内弹道设计及性能方面

3.1.1 嵌金属丝精细化内弹道设计技术

为形成嵌金属丝的精细化内弹道设计技术,解决满装填发动机药柱增速效应问题,可开展以下工作:

(1)开展不同金属丝热物理参数精确测量研究,为金属丝增速比测试和计算奠定基础;

(2)开发利用超声波、X射线实时监测燃面、新型的嵌金属丝燃速测试等技术手段,开展不同种类、不同直径、不同表面处理形式金属丝对不同推进剂的增速效应测试,建立覆盖一定压强范围、涵盖各类燃速推进剂、各类金属丝增速比的数据库。

3.1.2 端侧燃药柱狭缝设计技术

针对自由装填式端侧燃烧包覆药柱,关于狭缝燃烧特性的研究,可开展以下工作:

(1)开展狭缝结构点火瞬态非稳态三维流场仿真分析;

(2)研究狭缝燃烧对发动机点火工作可靠性和推进剂侵蚀燃烧的影响。

3.1.3 药柱复杂力热环境适应性技术

针对端燃药柱发动机在复杂力热环境下的适应性问题,可开展以下工作:

(1)建立药柱在复杂力热环境下的蠕变及损伤模型,为全寿命周期药柱结构完整性分析提供依据;

(2)开展整机复杂力热耦合环境试验,解决天地环境差异适应性问题。

3.2 燃烧室界面性能方面

3.2.1 边缘效应控制技术

针对影响端燃药柱燃烧特性的边缘效应问题,建议开展以下工作:

(1)进行药柱、衬层界面组分迁移、药柱传热研究,为边缘效应研究提供理论基础;

(2)采用超声波、X射线实时监测燃面技术,开展不同直径、不同推进剂、不同衬层、不同压强工况条件下边缘效应对推进剂燃烧的影响研究。以此明确不同复杂满装填发动机药柱边缘效应的产生机理,建立较为准确的预估方法与内弹道精确计算方法,提高预示精度并开发出相应的边缘效应控制技术。

3.3 总体设计方面

3.3.1 大型满装填发动机总体设计技术

针对大直径满装填发动机总体优化设计,可开展以下工作:

(1)药柱与壳体后封头的匹配设计、药柱与后封头进气通道设计、药柱与绝热壳体间隙匹配设计;

(2)复合材料大开口结构、轻质化连接结构、复杂燃面设计。

3.3.2 端燃发动机可靠尾部点火技术

针对复杂端燃药柱发动机点火延迟问题,进行可靠尾部点火技术研究,可开展以下工作:

(1)进行适应满装填发动机的尾部可靠点火装置结构设计和点火药设计;

(2)基于火焰传播仿真模拟、流动传热射流冲击耦合计算,进行点火药量的精确设计。

3.3.3 满装填药柱先进材料开发技术

为形成大型满装填发动机的推进剂、绝热层和衬层开发技术,可开展以下工作:

(1)研制适应大型满装填发动机全任务剖面的新型高力学性能推进剂;

(2)研制适应药柱界面高温粘接、烧蚀绝热匹配性能良好的绝热层和衬层。

3.3.4 满装填药柱精确成型技术

针对满装填发动机精确成型问题,可开展以下工作:

(1)嵌金属丝药柱浇注过程金属丝变形断裂分析和控制研究;

(2)适应复杂端燃药型的低密度耐烧蚀绝热结构设计与成型研究。

4结束语

发展建议:

(1)边缘效应控制技术、长人工脱粘层缝隙结构匹配性设计技术、单燃速推进剂多段金属丝串装药型结构设计与成型技术的突破,将推动新一代中型满装填发动机的发展;

(2)新一代高能推进剂、轻质耐烧蚀绝热材料、先进药柱应力缓释填充材料、特大型发动机嵌金属丝技术的发展,将推动新一代大型满装填发动机的发展。未来几十年,将是导弹技术高速发展时期,也将是固体火箭发动机行业深刻变革的时期,满装填技术成果将带动国内固体动力专业领域内相关设计、材料与工艺制造技术的巨大发展,最终实现固体动力整体技术水平的提升。

原文请参阅:郭运强.满装填固体火箭发动机研究现状及未来发展探析[J].固体火箭技术,2025,(02):163-170